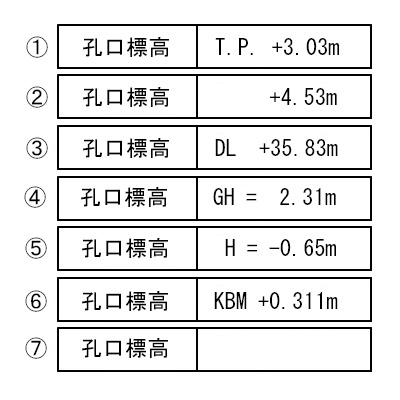

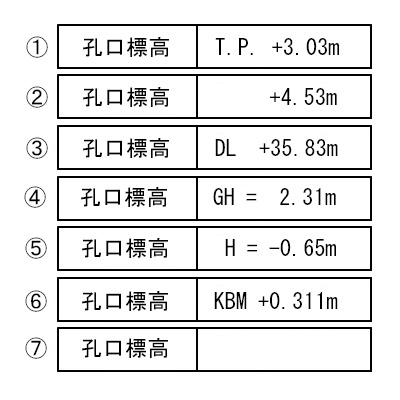

実際の柱状図を参照にして,各イメージを作成しました。 |

一般に公開されているボーリング柱状図(印刷媒体:紙あるいはPDF)を第三者が再利用しようとする際に,孔口の高さに関して特に留意すべき点を以下に列挙します。

- ① 数字欄に「T.P.(東京湾中等海面)」と入力されているケース。

国交省の電子納品要領と同じ基準なので,標高値としてそのまま利用することができます。

- ② 高さの基準が記載されていないケース。

同省の電子納品要領では「T.P.」のみを採用するよう定められています。。

万一,高さに疑問がある場合には,電子地図などで実際の「標高」を確認すべきです。

- ③ 数字欄に「DL」と入力されているケース。

「DL」には以下の2種類があるので,状況に応じて使い分ける必要があります。

・港湾ごとに定められている基準高さ(最低水面高など: Datum Line)

・東京都千代田区に存在する日本水準原点の値(DL: Datum Level)

従って,このケースでは,どちらかの基準高よりも35.83m高い,という意味になります。

- ④ 数字欄に「GH」と記載されているケース。

GHは「Groung Height」の略であって「現況地盤の高さ」を意味します。

ただし,その高さが「T.P.」と同じなのか,その地方の「EL(Elevation level)」なのか,

また「DL」なのかについては,調査報告書を参照する必要があります。

原本が入手できない場合には,電子地図などで実際の「標高」を確認すべきです。

- ⑤ 数字欄に「H=」と記載されているケース。

「H=GH」と想定されるので,③と同じ検証手順を採用すると良いでしょう。

- ⑥ 数字欄に「KBM」と記載されているケース。建築ボーリングに多い傾向があります。

建設予定地に設置されている仮ベンチマークからの比高なので,「KBM」自体の標高がわからない限り,孔口の標高を求めることはできません。⑦と同じことになります。

- ⑦ 数字欄が未記入であるケース。

恐らく原本も追跡できないので,電子地図などで「標高」を推定せざるを得ないでしょう。

- ⑧ 基準そのものを取り違えているケース。

「T.P.」と記載されていますが,実際には「工事基準面」からの比高でした。

工事基準面自体がわからない限り高さの値は無意味なので,⑦と同じ扱いとなります。

|