|

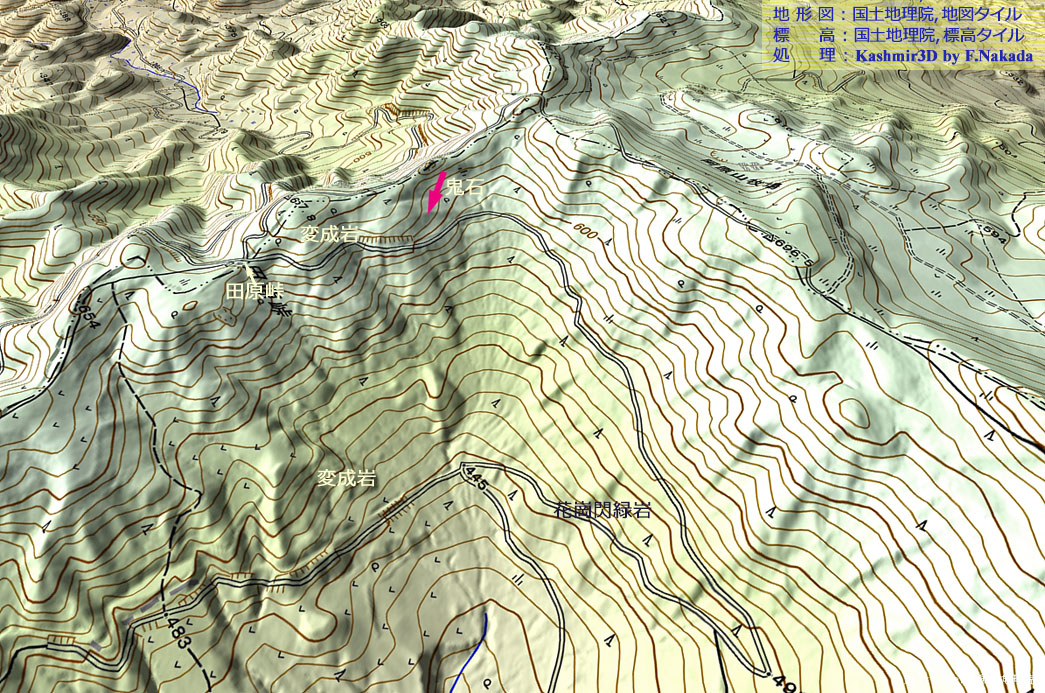

| 奇岩近傍の三次元地形イメージ |

奇岩「鬼石」が属する「北上高地・南部」は,「隆起準平原」と言われています。 南の浅い海底で生まれた北上高地・南部は,陸地となってから受けた侵食作用,特に最終氷期における「周氷河侵食作用」によって,なだらかな斜面となりました。 この奇岩は,そのような緩斜面の上に,ポツンと残された岩塊と言えるでしょう。 硬いが故の「差別侵食」の結果かもしれません。 |

| 周辺の観光地やジオサイト |

|

☆ジオサイト ☆観光地 |

| 交通概要(公開時の情報) |

|

| 引用情報,参考情報,お断りなど |

|

【引用情報】 【参考情報】 【お断り】 |

| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2020(2022/12 改訂) Lightbox Plus |