| 土壌雨量指数と土砂災害について |

| 土壌雨量指数の事例はこちら 土砂災害全般はこちら 表層崩壊はこちら 深層崩壊はこちら 土石流はこちら |

|

| 土壌雨量指数と土砂災害について |

| 土壌雨量指数の事例はこちら 土砂災害全般はこちら 表層崩壊はこちら 深層崩壊はこちら 土石流はこちら |

|

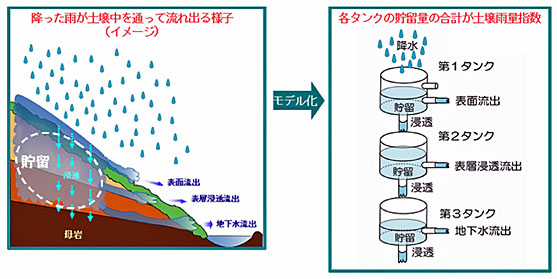

| 土壌雨量指数とは | |

気象庁による「土壌雨量指数」の原理図。 詳しくはこちらをどうぞ。 |

|

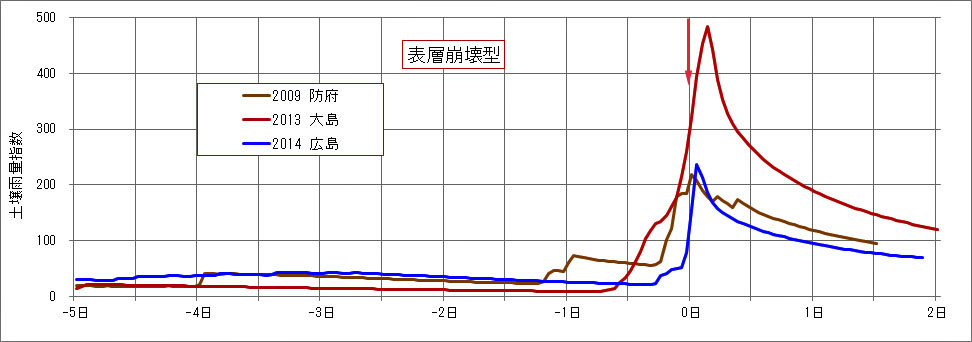

| 浅層(表層)崩壊型の例 |

「0日」は,土砂災害が発生したと報道された時刻です。 事務局の調査ではないので,正確性は未確認です。 |

|

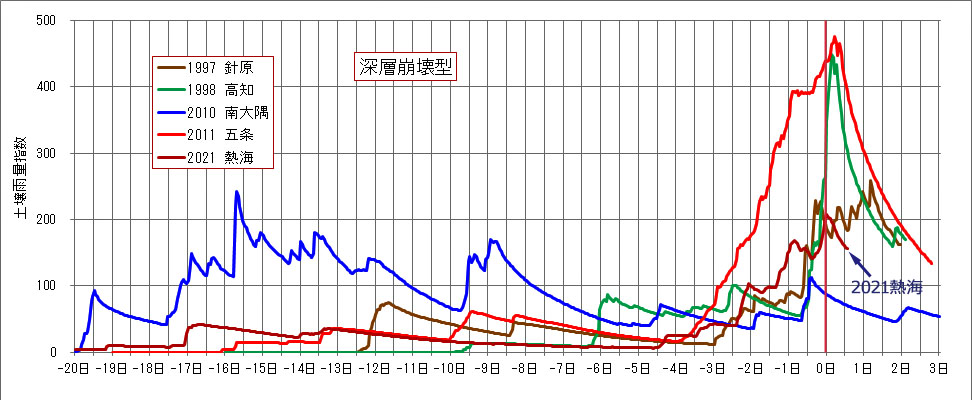

| 深層崩壊型の例 |

「0日」は,土砂災害が発生したと報道された時刻です。 事務局Iの調査ではないので,正確性は未確認です。 |

|

| 土砂災害警戒情報が発表されてから発災までの時間 |

|

| 土壌雨量指数を計算できた「深層崩壊」 | |||

|---|---|---|---|

| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2021/07(2025/10再編集) |