| 沖縄県:那覇市首里儀保町,宝口樋川(ひーじゃー) |

|

| 沖縄県:那覇市首里儀保町,宝口樋川(ひーじゃー) |

|

| 地形・地質の特徴 |

|

琉球石灰岩,湧水,樋川 |

| 地形と地質の三次元イメージ(産総研・1/20万 シームレス地質図) |

‼マウスオーバー‼ 地図上にマウスを乗せてください。産総研・地質調査総合センターの「1/5万 地質図幅:那覇及び沖縄市南部(出典,下記)」を表示します。 首里城一帯は,いわゆる「琉球石灰岩」地帯が,その周囲にはいわゆる「島尻層群」が広がっています。 琉球石灰岩は,非常に亀裂や空隙の多い岩石なので,地下水は島尻層群のすぐ上にある石灰岩の空隙などに溜まったり流れたりします。 しかし,その分布からどこでも地下水が湧く,と言うわけではなさそうです。 |

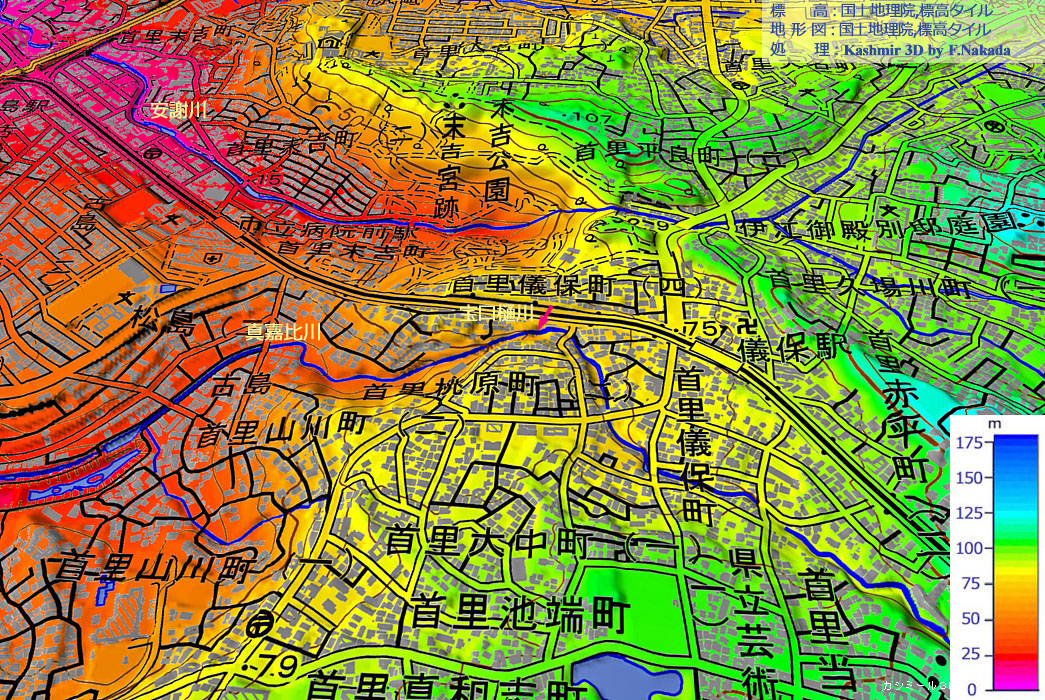

| 標高段彩図の三次元イメージ : 首里城付近 |

「宝口樋川」の付近は「島尻層群:シルト岩及び砂岩」なので,あまり良い帯水層ではありません。 さいわい, 背後の「首里平良町」~「首里赤平町」へと続く丘が「琉球石灰岩」なので,この辺りから流れて来た地下水が「真嘉比川」の右岸に湧出したのでしょう。 |

| 【現場写真】 宝口樋川 |

昭和初期に作られたという「水路」と「洗い場」です。 アスファルト舗装などなかった当時の水量の多さが偲ばれます。 |

右上は2007年10月です。 水量もある程度あって,バケツなどが置いてあって,何らかの目的で利用していたことがわかります。 しかし,約7.5年後の2015年3月(左上)では,水量が少なくなっていてだれも利用しなくなったようです。 それは,2018年5月でも同じでした。 |

|

| 【記事,引用情報と参考情報】 |

|

【記事】

【引用情報】

【参考情報】

【お断り】

|

| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2022(2023/08 再々編集) |