| 沖縄県:先島諸島火番盛(宮古列島,八重山列島) |

|

| 沖縄県:先島諸島火番盛(宮古列島,八重山列島) |

|

| 地形の特徴 |

|

烽火台,監視所 |

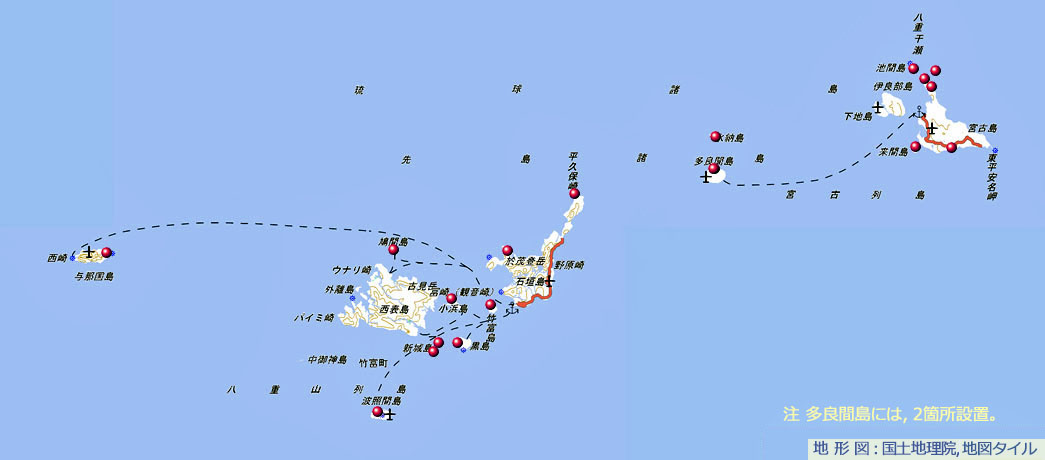

| 案内用三次元イメージ : 先島諸島火番盛(ひばんむい)位置図 |

「先島諸島火番盛」は,主として海上交通の監視と通報のために,1644年に琉球王府によって設置された「望楼」兼「烽火台」のことです。 宮古列島に9箇所,八重山列島に10箇所,合計19箇所設置されました。 しかし,西表島,伊良部島と下地島などには設置されませんでした。 広域の位置図を眺めると,与那国島から宮古島まで,烽火の転送で一気に情報が伝わるように思えます。 しかし, 与那国島-鳩間島間と多良間島-来間島間は,理論上水平線の下となるため,見通せなかったことがわかっています。 |

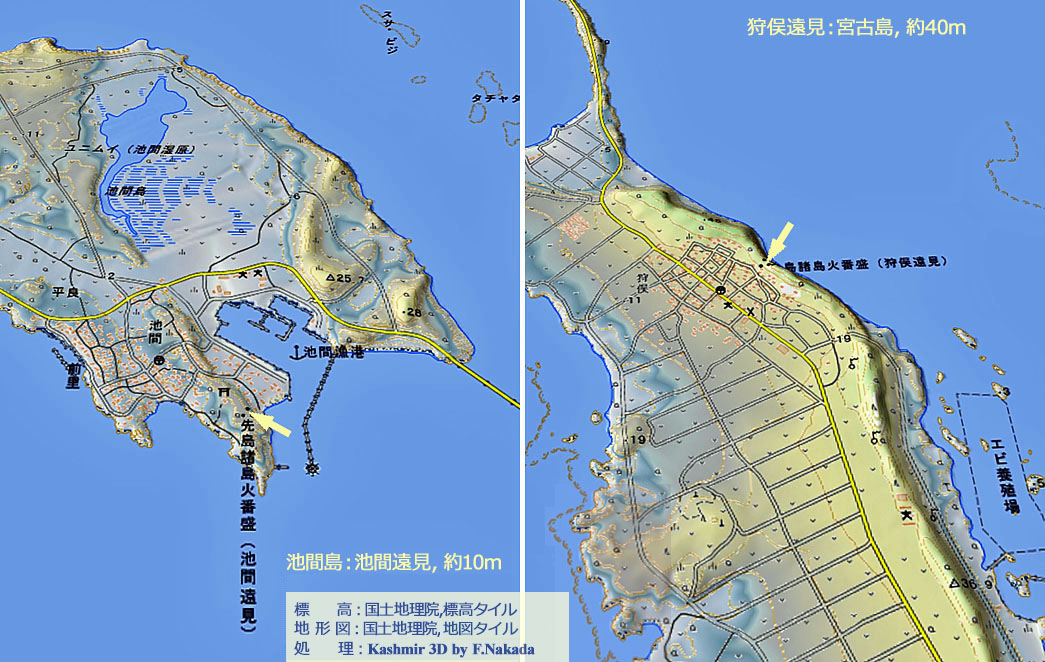

| 地形の三次元イメージ : 池間遠見,狩俣遠見[宮古列島] |

(左)資料を参照すると,直接の監視よりも,大神島~宮古島市街地間の連絡中継点として利用されたのでは,と想像します。 (右)近くには「島尻遠見」があります。 監視場所だったのか,中継場所だったのか,疑問は膨らみます。 |

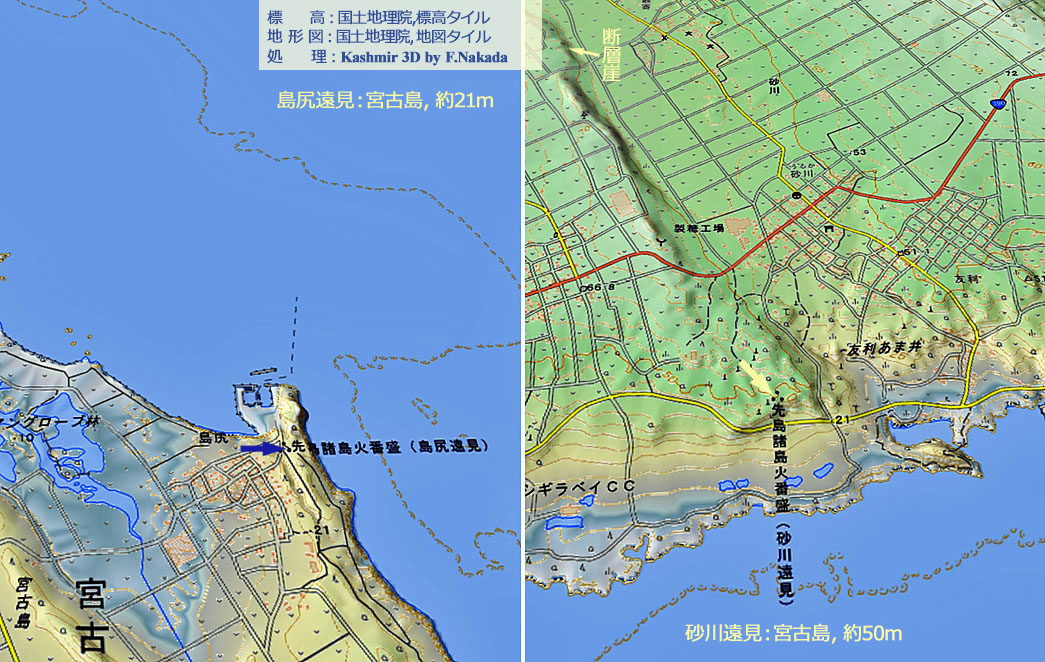

| 地形の三次元イメージ : 島尻遠見,砂川(うるか)遠見[宮古列島] |

(左)近くには「狩俣遠見」があります。 監視場所だったのか,中継場所だったのか,疑問は膨らみます。 (右)南に面した断層崖上に位置しているので,宮古島の南側を監視するのに都合がよかったのでしょう。 |

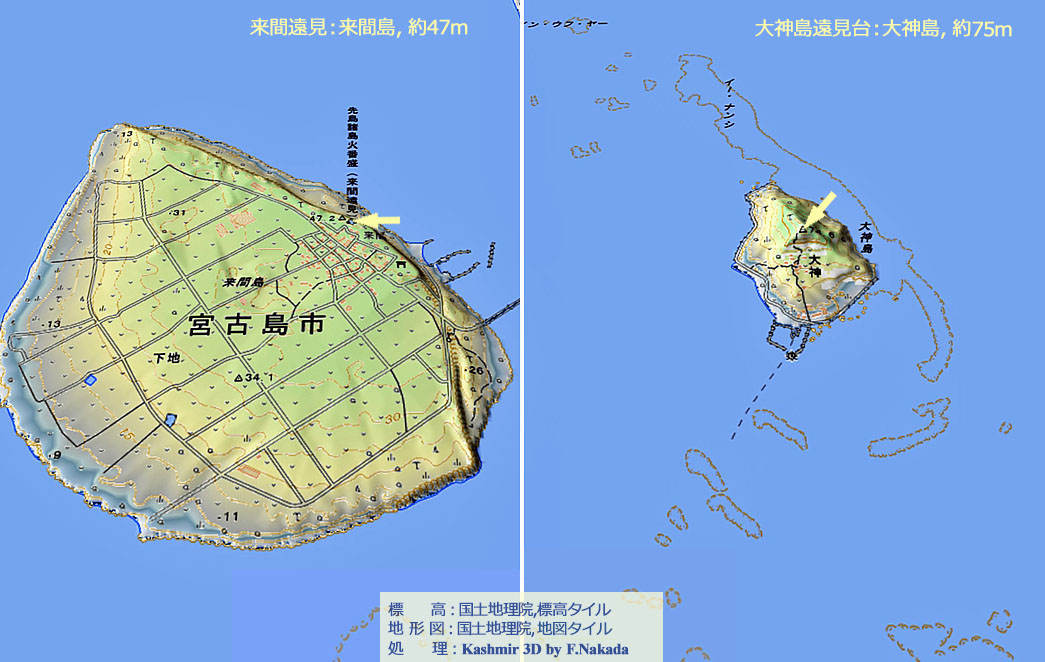

| 地形の三次元イメージ : 来間遠見,大神遠見[宮古列島] |

(左)来間島は北東が高く南西に向かって傾斜しています。 ひょっとすると,「砂川遠見」との中継点だったのかもしれません。 (右)文化財としての指定が一番遅かったせいか,国土地理院の地形図には記載がありません。 しかし,標高が高く周囲を見渡せるので,望楼としての機能は最高だったかもしれません。 |

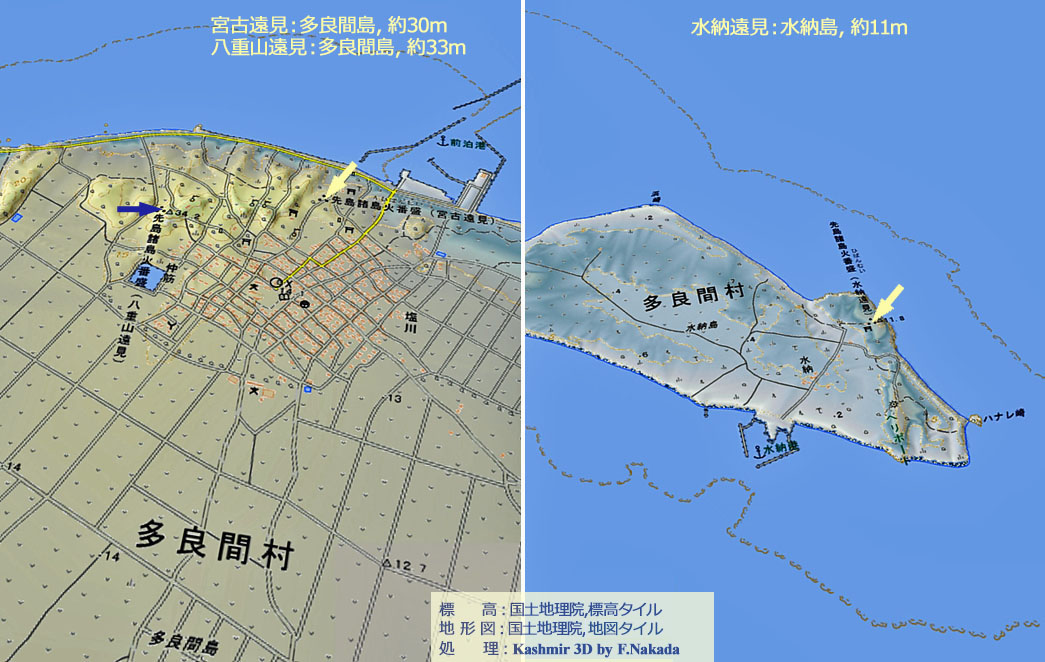

| 地形の三次元イメージ : 宮古遠見・八重山遠見,水納遠見[宮古列島] |

(左)「宮古遠見」は平地に近い場所に設置されているので,望楼と言うよりも「烽火台」として利用されていたのかもしれません。 「八重山遠見」は,多良間島で最も高いところに設置されていて,石垣島を見通すことができます。 (右)水納島で最も高い場所,といってもわずか11mですが,に設置されています。 |

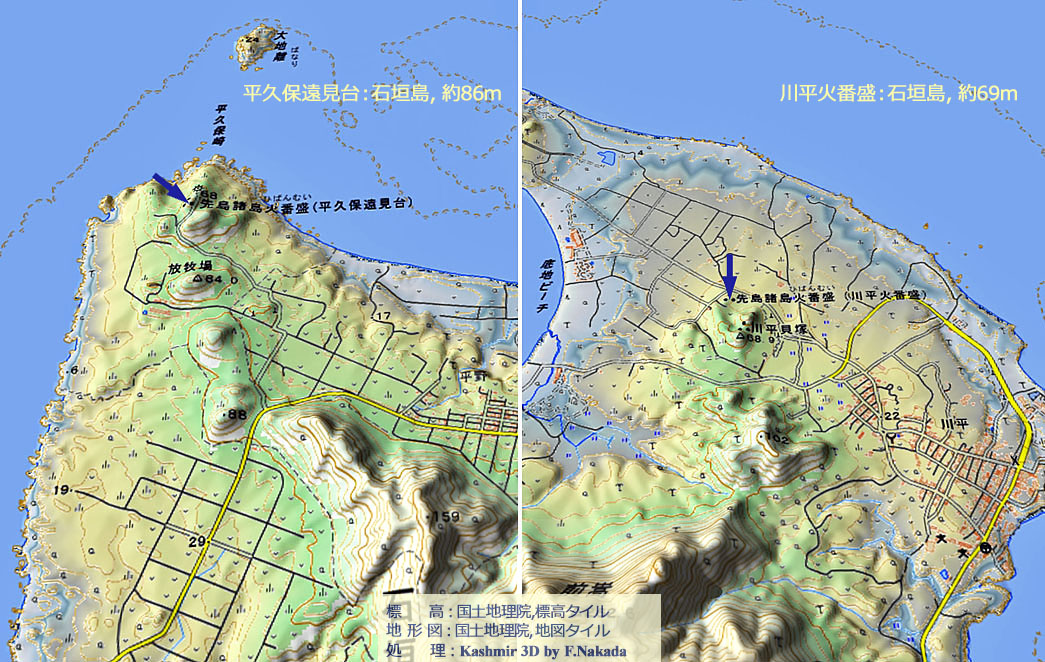

| 地形の三次元イメージ : 平久保遠見台,川平火番盛[八重山列島] |

(左)「平久保遠見台」から,「多良間島・八重山遠見」と「川平火番盛」の両方を見ることができた,と言われています。 (右)監視所と言うよりも,「平久保遠見台」に情報を伝達する中継所だったのでは,と想像します。 |

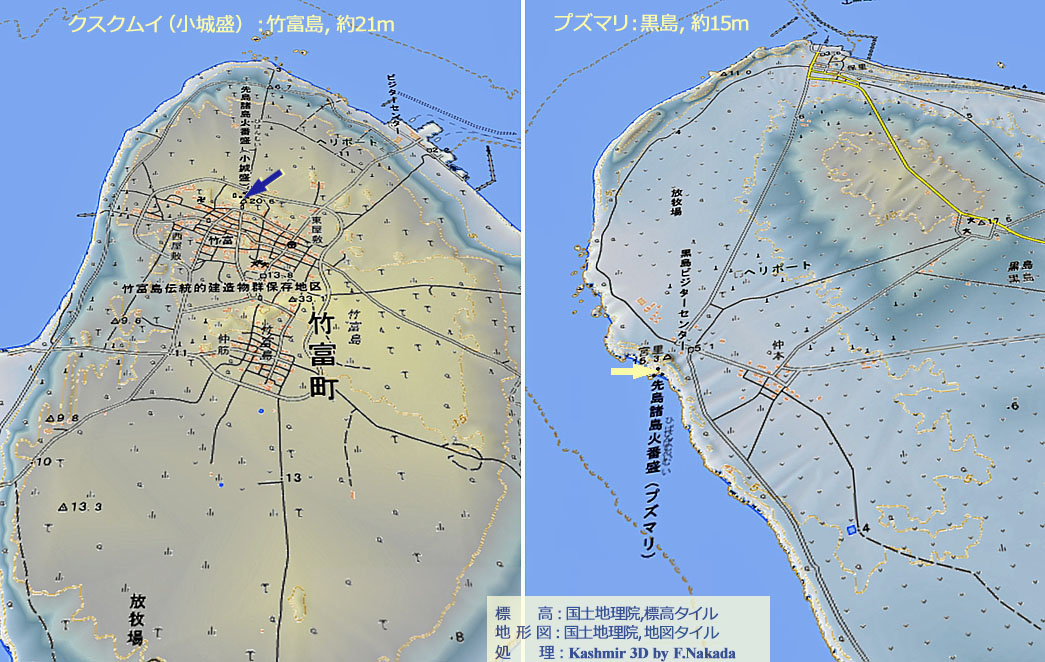

| 地形の三次元イメージ : クスクムイ,プズマリ[八重山列島] |

(左)石垣島市街地の真向かいに位置しているため,他の「火番盛」からの情報中継所だったと思われます。 (右)島の最高点に設置されていないので,情報中継所的な性格が強かったと思われます。 |

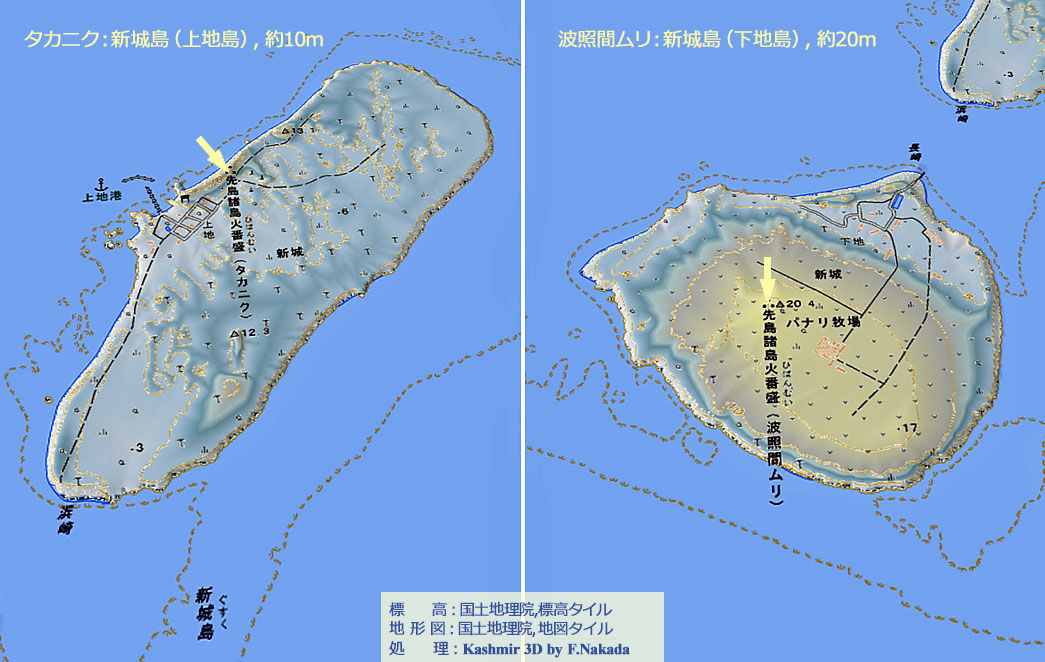

| 地形の三次元イメージ : タカニク,波照間ムリ[八重山列島] |

(左)「新城島・波照間ムリ」からの情報を「黒島」に伝達する中継所だった,と想像します。 (右)名称通り,「波照間島」からの情報を受け取って,「新城島・タカニク」に繋ぐ役目があったと想像します。 |

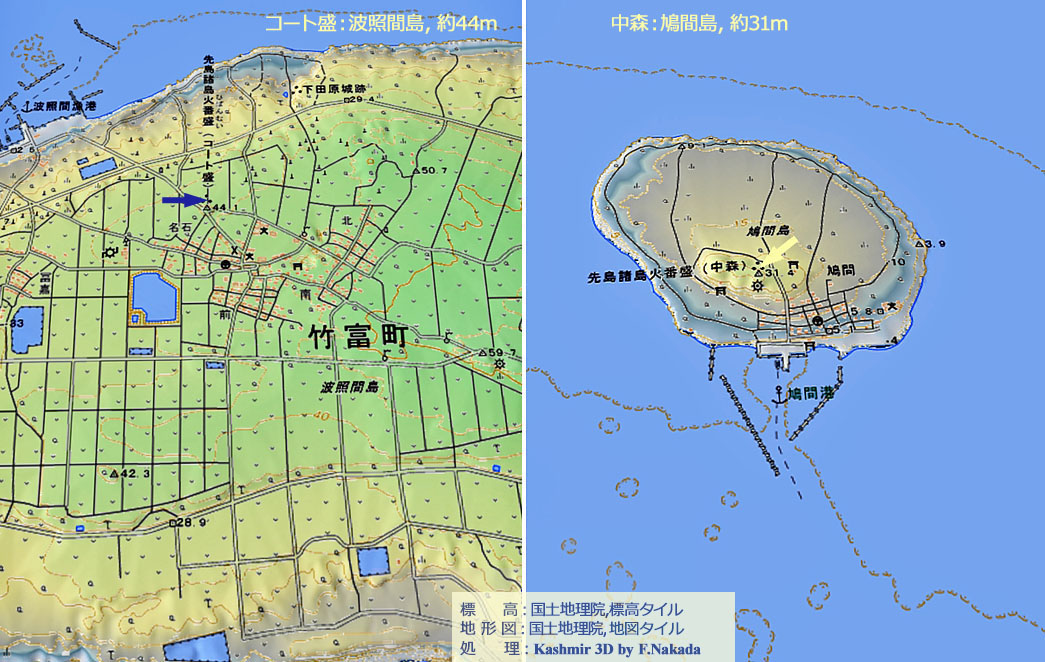

| 地形の三次元イメージ : コート盛,中森[八重山列島] |

(左)島の最高点ではないため,監視は別の場所,例えば海岸近くの断崖の上で行い,「コート盛」は烽火専門だったと想像します。 (右)「与那国島」を見通すことはできないので,八重山列島の北を通過する船を監視する目的だったのかもしれません。 |

| 地形の三次元イメージ : 大岳,ダティグチディ[八重山列島] |

(左)八重山列島のほぼ中央に位置し,なおかつ標高も高いため,情報伝達の中心的な役割を担っていたと想像します。 (右)「ダティグチディ」は島の最高点ではないため,監視は別の場所,例えば海岸近くの断崖の上で行い,この場所は烽火専門だったと想像します。 |

| 【記事,引用情報と参考情報】 |

|

【記事】

【引用情報】

【参考情報】

【お断り】

|

| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2021(2023/08 再々編集) |