| 熊本県:球磨川峡谷 |

|

| 熊本県:球磨川峡谷 |

|

| 地形の特徴 |

|

峡谷,沖積錐,河成段丘(河岸段丘) |

| 地形と地質の三次元イメージ・活断層図 : |

‼マウスオーバー‼ 地図上にマウスを乗せてください。産総研・地質調査総合センターの「1/20万 シームレス地質図(出典,下記)」を表示します。 「球磨川」は,幹川流路の延長が約115kmもある,堂々たる大河です(日本では)。 人吉盆地で,本流よりも流路の長い「川辺川」を合わせると,八代平野までの約45kmの「山間狭隘部」を流れ下ります。 球磨川の狭隘部は先行谷ではなく,かつて存在した「古人吉湖」から溢れ出た湖水が,新たに作り出した水路であると推定されています。 人吉盆地から溢れ出た川水は,最初火山岩地帯を流れますがそのうちに「四万十帯:白亜紀の付加体」の「砂岩・泥岩層」をほほ直線状に流れます。 「仏像構造線」に差し掛かると流れの方向を変え,その後は幅の狭い地層の連続体である「秩父帯」をうねるようにして,「八代海」まで流れてゆきます。 |

| 地形の三次元イメージと現場写真 : ① 八代市坂本町,鎌瀬駅~瀬戸石駅付近 |

「球磨川」の核心部は,峡谷(V字谷)です。 「河成段丘」が発達していないため,鉄道(肥薩線)と国道は,山肌に密着させて建設されました。 球磨川は「日本三大急流」にランクされていますが,「狭隘部」に限定する場合,長さ約40kmに対する高低差は約100mと,全く急流ではありません。 ただし,途中で合流する支流群の方が遥かに河床勾配が大きいと考えられ,洪水時の土砂の供給元としては侮れないと思います。 |

(P1))JR九州肥薩線の車内から撮影した「中津道集落」の一部で,民家は「河成段丘面」上に作られています。 (P2)JR九州肥薩線の車内から撮影した「市ノ俣川」の出合(合流点)です。 「沖積錐」状の地形となっています。 |

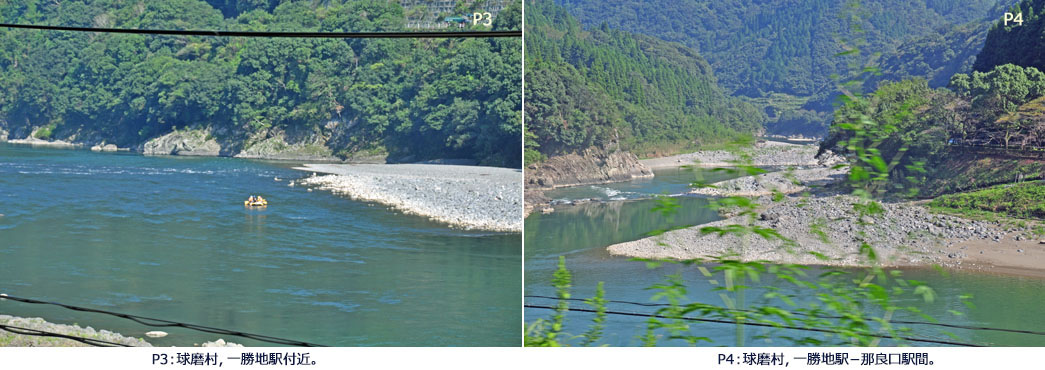

| 地形の三次元イメージと現場写真 : ② 球磨村,一勝地駅付近 |

「人吉盆地」から5km~6km下流です。 左岸から比較的大きな支流の「那良川」と「中津川」が合流するこの場所は,「球磨村」の中心部となっています。 支流の集落の多くは,「段丘面」ではなく「河床面」に存在しています。 2020年7月3日の豪雨の際には,甚大な洪水被害が発生しました。 |

(P3)右岸の「田頭」地区下流の「瀬」から「淵」に向かって流れ下る,ラフティング用のゴムボートです。 (P4)「球磨川」の大彎曲部からの下流側です。 川原の砂利の堆積状況で,蛇行の様子がよくわかります。 |

| 【記事,引用情報と参考情報】 |

|

【記事】

【引用情報】

【参考情報】

【お断り】

|

| Powered by GeoInformation Potal Hub(GIPH),2021(2024/04 再編集) |